ナビ6

[注] レイアウトがくずれることがあります。ご了解ください。

第8回 「進化する密教(仏教)」と「アートセラピー」 [2014.2.5]

久しぶりにホンモノの両界曼荼羅と立体曼荼羅を見たいと思い「空海と密教美術展」(東京国立博物館、2011.9.14)へ行ったとき、一番大きな曼荼羅が片方ずつしか展示されていなかったこと(傷がついたためor劣化を防ぐためor見所を分けるため?)と、立体曼荼羅の中心に一番大切な大日如来がない展示だったことに、正直なところがっかリした。その後、自分なりに密教と美術の魅力、意義などを人々へ伝えるお役に立ちたいと思い、当時決まっていた予定を変更させていただき、取り組みはじめた。ただし、単行本をつくるのではなく、絵を1枚ずつつくり、最終的に新しいシンプルな曼荼羅をつくってみたいと思った。

まず胎蔵界と金剛界(両界)の大日如来の絵をマンガ家の石田おさむさんへ依頼した。曼荼羅にはたくさんの仏が描かれているが、人々に親しまれてきた重要な仏を絵にしたいと思い、次に釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来を依頼した。

昨年3月に大阪の四天王寺で天台密教系最古といわれる両界曼荼羅をみたことを機に、弘法大師空海によって完成された真言密教に対して、伝教大師最澄の弟子の円仁、円珍、安然らが「顕密一如」(密教以外が顕教)という教義、理論を確立し天台密教を完成したことを知った。その意義はまだあまり一般の人々には知られていないし、その成果も現代にいたるまで生かされていないように思われた。しかし今後、未来において非常に意義、意味があるように感じた。

新しい組み合わせの二尊像や三尊像の絵をつくっていたときであるので、「顕密一如」の考え方は理論的な裏づけをしてくれているように思われた。そして絵は、その理論・教義を広めることにも役立つのではないかと思った。

釈迦から始まった仏教の歴史を考えると、仏教は分化しながら進化してきたともいえる。また密教も進化してきていることから、「進化する仏教」「進化する密教」という視点から、経典や伝統の重要性を尊重しつつも、経典や伝統などにとらわれすぎずにアートとして創作させていただいている。

密教や仏教が発展し進化してきた一方で、弊害としては自分の宗派、教義のみが尊いとする指導者がでてきたことから、宗派・宗教の対立が生じやすくなったことである。「顕密一如」の考え方は「自分だけでなく他者も尊い」ということで、宗派・宗教の対立を防ぐ意義がある。そのためにも各宗派のよさを生かしながら統合していく試みがあってもいいように思わる。統合をするためにも絵が役立つのではと思い始めている。

それに優るとも劣らず重要なのは、個人の心身を明るく元気にして生きることや、精神的な成長、心身の統合にも役立つ絵になることであろう。

近年「アートセラピー」、芸術療法などが発展してきている。絵を描いたり創作することを通して、心のトラウマ、原因を探りながら、心の成長をはかり、心の病を治していく方法である。

仏画や仏像などの絵画や彫刻などは人の心を広げて深める効果がある。筆者らがつくる絵が広い意味での「アートセラピー」に役立てばと思っている。広い意味での「アートセラピー」とは、正しくいうと「アート鑑賞セラピー」といえるであろう。つまり、絵を見ることによって心の成長ができ、心の病が治るきっかけが得られることである。ただし、絵に感動して瞬時に治る場合もあるかもしれないが、一般的にはそれなりの時間が必要であろう。

「アート鑑賞セラピー」については、本ホームページで別の項目を設けて説明をしたいと思っている(ナビ7「アート鑑賞セラピー」2014.2.16)。

美と光が感じられる絵がやっと完成したので、多くの人々にみて活用していただきたいと思い、誰でもが無料で掲載できる手作りマーケットサイト「テトテ」に先日載せさせていただいた。

マンガ家の石田おさむさんとのコラボレイションによる作品は、「胎蔵界の大日如来 慈悲」「金剛界の大日如来 知恵」「釈迦如来 抜苦与楽」「薬師如来 心身治癒」「阿弥陀如来 極楽往生」(各々リンクしていますので、クリックするとみられます)です。

近々、上記の五如来の二尊像、三尊像を載せたいと思っている。現在は5体の菩薩に取り組んでもらっています。

また、イラストレーターの北村卓士さんとのコラボレイションによる作品は、「七福神 宝船と大宝塔」「七福神とダイヤモンド富士」です。

いずれもコラボレイションによる作品であることから、「コラボレイターズ」というニックネームで登録、公開させていただいた。

ご覧をいただき、ご活用をしていただければ幸いです。

トップページに戻る

第7回 『マンガ ケインズ 大不況は解決できる!』 [2011.8.2]

(小島寛之=監修・解説、石田おさむ=画、細山敏之=作、講談社、本体価格1500円、4月25日発売)

縁(えん)と共時性(シンクロニシティ)、そして心

ケインズと作者(細山)との出会いは『コミック ニュートン 近代科学を築いた知の巨人』(渡辺正雄=監修、犬上博史=作、石田おさむ=画、丸善、1994[平成6]年6月刊)を企画・編集したときである。

ケインズ(1883~1946)は1936年のオークションでニュートン(1642~1727)の大量の直筆原稿を購入して読んだところ、錬金術や宗教などの原稿が多く、ニュートンが「理性の時代の最初の人ではなく[つまり科学者というより]、最後の魔術師であった」と書いた(ケインズ『人物評伝』中の「人間ニュートン」、[ ]内は細山の補足)。

ケインズの鋭い指摘は科学史家に大きな影響を及ぼし、リチャード S. ウエストホールは研究の成果を大著『アイザック・ニュートン』としてまとめた。

このケインズのエピソードを『コミック ニュートン』の冒頭にプロローグとして入れさせていただいた。

同書は講談社の+α文庫から『マンガ ニュートン 万有引力入門』と改題して2008[平成20]年8月に刊行された。同文庫の打合せ中の3月に講談社内で編集者の松岡淳一郎さんと偶然しばらくぶりに会い、このエピソードを話したところ、ケインズをマンガ化しないかといわれた。経済学に「土地勘」がなかったので、このときは乗り気ではなかった。

ところが半年後の9月にアメリカのサブプライムローン問題から「百年に一度の大恐慌」が生じた。

年が明けた2009年1月4日、「日本経済新聞」の読書欄「今を読み解く――よみがえるケインズ」の冒頭で若田部真澄 早稲田大学教授が、「今の時代に頼りにすべき経済学者は一人しかいない。それはケインズだ」とハーバード大学のマンキューが「ニューヨークタイムズ」のコラムで再評価したことを書かれていた。

これを読んだときに、ケインズとの「縁」を感じて「ケインズのマンガ本をつくろう!」と心に決めた。

『マンガ ケインズ』では、なぜマンキューがケインズを高く再評価したのかを、まず明らかにしようとした。

ケインズは大量の失業者を救うためには公共投資が必要であることを主張し、『雇用、利子および貨幣の一般理論』を著して、マクロ経済学を築く。

彼は第一次世界大戦の開始のころからイギリスと世界の経済問題を解決しようとして生きた。

不況のとき大量の失業者を救うために公共投資政策をするというケインズの主張は、1929年のアメリカの大恐慌を解決しようとしたルーズベルト大統領のニューディール政策に影響を与えた。

2008年9月の「百年に一度の大恐慌」において、各国が財政出動をしたのはケインズの理論があったからである。ILO(国際労働機関)は2009年から2010年にかけた景気対策で、G20では2100万人の雇用が守られたと発表した。

ケインズの乗数理論は、彼が主張するほど効果がないといわれている。理論などについては正確さをきするために小島寛之 帝京大学教授に監修と解説(巻末に「すぐにわかるケインズ系経済学入門」)をお願いした。

ケインズは経済学者としてだけではなく、役人、大学の講師と職員、経済ジャーナリスト、投資家、経営者、芸術関係のプロデューサーなどもして、また第二次世界大戦中からイギリスの代表として国際通貨基金(IMF)と世界銀行をつくることでも活躍をする。しかも、給料をイギリス国家からもらわずにイギリス、世界のために働く。

ケインズが「マルチプレーヤー」として活躍し成功をしたのは、彼が倫理哲学をもち、「最高善」を実現しようという「心」、つまりレベルの高い精神性をもって生きたからであるように思われる。それと、「人間好き」で人間に好奇心をもっていたことも影響をしているように思う。

本書では、ケインズが心理的なモラトリアム状態になった大学3年生のころから、アイデンティティを確立して活躍し、亡くなるまでを一つの物語(ストリー)として描いた。

ケインズのすばらしさは経済学者としてだけではなく、人間としても優れていたことであろう。日本にはまだいないタイプのスケールの大きな人間である。

経済学者ケインズが、これほどスケールが大きく、広くて深い心をもっていたとは予想をしていなかった。こうした非常に魅力的な人間と出会えたことは望外の喜びであった。

ケインズは経済活動の血気、欲望、衝動を「アニマル スピリット」といった(ケインズはフロイトの精神分析学に関心をもっていたと思われる)。「アニマル スピリット」には善と悪の両面があるであろう。そのうちの善を実現しようとするのが、「ケインズ スピリット」といえる。

この「ケインズ スピリット」には現代的意義が非常にあると感じた。

昨年シナリオを書いていたとき、ケインズの造語「アニマル スピリット」から「ケインズ スピリット」という言葉を思いつき、自分の造語と思い使ってエピローグの最後の見開きページを書いた。

ところが今年1月にケインズ関係の本についてインターネットで調べているときに、平井俊顕 上智大学教授らが「ケインズ学会」をつくろうとしていることを知り、その設立趣旨文の中に、「ケインズ・スピリット」という言葉があることに驚いた。

深層心理学者ユングのいう「共時性(シンクロニシティ)」の現象の一つであると思った。つまり、「似た現象が無関係に起こる心理的な平行現象」である。

ケインズの経済学は「弱者を救い、命を救う経済学」、つまり「お金の再分配をする経済学」といえるように思う。東日本大震災や福島原発への対応、復興、新生を含めて、日本全体の再生、新生にも応用したい経済学である。

日本の政治が低迷する中で、政治家にすべての問題の解決を期待するというのは無理なことであろう。

円高やデフレ、国債と税金、経済成長、雇用の創出、公共投資、原子力発電を含むエネルギー対策、福祉、年金、少子高齢化などの日本の経済学的課題(「難問」!?)を解決するためには経済学者のさらなる研究と活躍が非常に重要であると、本書をつくりながら痛切に思った。

そのためには「最高善」を実現して人々、社会に貢献しようとする「ケインズ スピリット」がまず必要であるように思われる。

「ケインズ学会」の第1回年次大会が本年12月3日(土)に開催されるようである。ご活躍を期待したい!

本書が新たな「縁」となり経済学に関心をもつ人が増えて「ケインズ スピリット」が広がリ、日本の経済学的「難問」を解決する人が多くなり、「共時性」の現象が多く生じるようになればと思う。

ケインズは人生の究極の目標は「心の平和」にあるとした。多くの人々が「心の平和」を得られるような経済的に豊かな社会にすることに役立てれば幸いである。

トップページに戻る

第6回 科学マンガの文庫(企画・編集) [2008.12.18]

『マンガ ニュートン 万有引力入門』 画・石田おさむ、作・千崎研司、監修・渡辺正雄 講談社+α文庫、2008年8月20日発売、本体価格600円

『マンガ ダーウィン 進化論入門』 画・瀬口のりお、作・田中裕、監修・渡辺正雄 講談社+α文庫、2008年11月20日発売、本体価格686円

いずれも丸善コミックスを一部修正・加筆して改題したものです(詳細は本HPのナビ11「大自然、宗教、科学、&こころ」を参照)。

第5回 携帯電話によるマンガ配信②など[2008.9.4 2014.4.2修正]

携帯電話のマンガサイト「ケータイ☆まんが王国」[㈱Bbmf]で、2008年9月2日以降から次の作品が配信されていましたが(詳細は本HPのナビ11「大自然、宗教、科学、&こころ」9月2日を参照)、2010年8月1日に社名をmenue㈱と変更したことにともないアドレスが<スマホ公式>「まんが王国」 http://www.k-manga.jp/ になりました。お知らせするのが遅くなり申し訳ありませんでした。

なお、iPhone/iPad/iPod touch からも見られるとのことですが、持っていないのでまだ確認はしていません。

『マンガ フロイト 精神分析学入門』 画・石田おさむ、作・細山敏之、監修・福島章

[下記の『マンガ 5月から読む精神分析学入門』(だいわ文庫)を改題したものです]

『マンガ ニュートン 科学入門』 画・石田おさむ、作・千崎研司、監修・渡辺正雄

『マンガ ダーウィン 進化論入門』 画・瀬口のりお、作・仲田一裕、監修・渡辺正雄

『マンガ ワトソン&クリック DNA入門』 画・大野史、作・長沢宏明・中村雅浩、監修・渡辺正雄

[以上の3作品はいずれも下記の丸善コミックスを一部修正・加筆して改題したものです。次の7作品もほぼ同様です]

『マンガ ガリレオ 科学入門』 画・瀬口のりお、作・田村慶則、監修・渡辺正雄

『マンガ アインシュタイン 相対性理論入門』 画・山本キクオー、作・千崎研司、監修・渡辺正雄・金子務

『マンガ ボーア&ハイゼンベルク 量子力学入門』 画・中川佳昭、作・石川宏、監修・渡辺正雄

『マンガ ホーキング 宇宙論入門』 画・岩崎こたろう、作・鴇巣直樹、監修・渡辺正雄

『マンガ ダ・ヴィンチ 「科学と芸術」入門』 画・高橋はるまさ、作・千田光穂、監修・渡辺正雄

『マンガ カーソン 環境問題入門』 画・たまだとしみつ、作・熊谷智美、監修・渡辺正雄

『マンガ 湯川秀樹&朝永振一郎 現代物理学入門』 画・麻生はじめ、作・鴇巣直樹、監修・渡辺正雄

ぜひアクセスをして、ご覧ください。

第4回 携帯電話によるマンガ配信 [2007.9.12 2014.4.2修正]

『マンガ ユング 深層心理学入門』(下記参照)が携帯電話のマンガサイト「ケータイ☆まんが王国」[㈱Bbmf]で2007年9月11日から配信されていましたが、2010年8月1日に社名をmenue㈱と変更したことにともないアドレスが<スマホ公式>「まんが王国」 http://www.k-manga.jp/ になりました。お知らせするのが遅くなり申し訳ありませんでした。

トップページに戻る

(注) 第1回から第3回は掲載の早い順にしてあります。

第1回 「サイコライター(Psycho Writer)」として [2005.5.25]

「サイコライター(Psycho Writer) or Psychology Writer」という立場から考えて、本ホームページをつくっています。

「サイコライターorサイコロジーライター」という名称は、日本で初めてかと思います。

学生時代に新聞社の科学記者(サイエンスライター=Science Writer)になろうとしたことがあり、大学院(科学史・科学哲学)に進学しようとしましたが、実現できませんでした。

出版社の仕事をしはじめたとき、最初1年間はライターの仕事をして、2年目から編集者として出版社に4年間 勤めました。

その後、自分で編集プロダクションをつくってから、編集の仕事だけではなく、ライターの仕事もしてきています。

たとえば、雑誌で環境問題(トヨタ、ホンダ、日産、三菱商事、キャノン、松下電器、クボタ、清水建設、旭硝子、高島屋、他を取材)の連載をしたり(「企業と人材」産労総合研究所、「ピットイン」芸文社)、各ジャンルの一流の人にインタビュー(大山勝美、山田洋次、黒川紀章、細川護煕、中村桂子、茅陽一、大内順子、小椋佳、逢坂剛、大石芳野、他)をして、連載したこともあります(「商工会」全国商工会連合会、「週刊東洋経済」増刊号、東洋経済新報社)。

また、マンガやアニメの国際化などについても、双葉社で国際版権の仕事の手伝いをさせていただいた後に、集英社、小学館、講談社、双葉社、徳間書店、秋田書店、テレビ朝日、旭通信社(社名は当時のママ)などの国際版権担当者や関係者などを取材して連載したことがあります(「企業と人材」産労総合研究所)。

数年前から「自分のしたいこと、できること、すること」を絞っていたときに、「サイコライター」という言葉が浮かびました。

現在、多くの人々が心の悩みをかかえたり、病んでいます。

筆者自身、何回もの挫折や精神的な危機を乗り越えられたのは、深層心理学書と宗教書などを読んでいたからだとも思っています。

もちろん、家族、先生、先輩、友人、知人など、多くの人々のお陰でもありますが、深層心理学書と宗教書は大いなる「生きる知恵と力(エネルギー)」を与えてくれたことを実感し体験しています。

<手がけた深層心理学関係の主な本> [2005.5.25(2007.9.11追記)]

『マンガ ユング 深層心理学入門』

『マンガ ユング 深層心理学入門』

石田おさむ 理想社、1989(平成元)年、定価980円

講談社+α文庫、1997(平成9)年、定価580円

細山が手がけた最初のマンガ本。オリジナル本(書名は『コミック

ユング 深層心理学入門』)と文庫(15刷)を合わせると、24刷になる。

総部数は約116,200部。

ユングはフロイトから別れた後、精神的な病いになったが、曼荼

羅(両界曼荼羅のうちの胎蔵界曼荼羅)に似た抽象画を描いたとき

に治った。

人間の深層心理に、人類に普遍的な集合的無意識を発見したユ

ングの考え方は、自分がわからなくなったり、人間不信などにおちい

ったときに読むと、心の新しい世界を開けてくれる。

フロイトが神経症の治療に効果を上げたのに対して、ユングは重

い精神病などの治療に対して、効果を上げた。

[2008.1.17一部修正]

<スマホ公式>「まんが王国」 http://www.k-manga.jp/

『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』

『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』

監修・福島章 画・石田おさむ (作・細山敏之)

講談社、ソフィアブックス

1999(平成11)年、 定価1500円

フロイトの名前や精神分析、無意識、リビドー、トラウマ(心的

外傷)などという言葉はよく知られているが、フロイトと精神分析

学の全体像は意外とわかりにくく、知られていない。その全体像

とポイントがわかる本。

フロイトは神経症などの治療をしながら、生の本能(エロス)と死の

本能(タナトス)の役割を明らかにして、精神分析学をきずいた。

現在でも性の問題を考えたり、非行・犯罪者などの心を分析す

る上で有効である。

最近、脳の研究が進み、心は「エス・自我・超自我」からなると

いうフロイトの説は脳のモデルとしても有効であると、科学的に

実証されつつある。

巻末に年譜や読書案内があり、便利な本になっている。

<スマホ公式>「まんが王国」 http://www.k-manga.jp/

『マンガ 5月から読む精神分析学入門』

監修・福島章 画・石田おさむ (作・細山敏之)

大和書房、だいわ文庫

2007(平成19)年4月、本体価格648円+税

上記の『マンガ フロイトの「心の神秘」入門』の章構成を一部変えて、

各章に入っていた解説を巻末にまとめ読みやすくして、改題したもので

ある。

新しく精神医学・精神分析学豆事典を加えてあるので、心の病や解決

に役立つ重要な用語について知ることができる。

ただし、巻末のフロイトの年譜や読書案内は省いてある。

書名の「5月から」だけではなく、「悩んだときから」、あるいは「いつから

でも」読める内容になっている。

フロイトは患者の治療をするだけではなく、自らの自己分析をして精神

分析学をきずいたが、心の病は原因・理由がわかり、心の発達ができる

と治ることを教えてくれている。

[2007.9.11]

カバーの絵は、フロイトと同じく世紀末のウィーンで活躍をしたクリムトの作品である。本の仕上がりはきれいなのだが、

書名を含めて文字が全体的に小さく、書体が細い明朝などのためか、あるいは細山がスキャナーを使いこなせていない

ためのか、縮小をすると残念ながらきれいにでない…。一度、実物を書店でご覧ください。

『サイコー! セラピー(Psychoo! Therapy)』

画・岬ゆきひろ、作・細山敏之

双葉社、アクションコミックス

2002(平成14)年 定価630円

精神科医の高峰光子と臨床心理士・神谷賢太のコンビが、さま

ざまな心理療法とともに、モデリング(見本を示してする行動療法)

もして、若い男女の性の悩み(不感症、フェティシズム、窃視症、

セックスレス、膣痙攣,性強迫症、ED、早漏、PTSDなど)を解決し

ていく。

男性向け月刊漫画誌「M's アクション」(双葉社)に連載した作品

であるので、セックスシーンが多いが、それも本書の魅力の一つ

である!

<補> 電子書店パピレスが運営する電子書籍のレンタルサイト「電子貸本Renta!」 http://renta.papy.co.jp/ で、PC、スマートフォン、タブレットのいずれからでも読めるようになりました。 [2014.4.2]

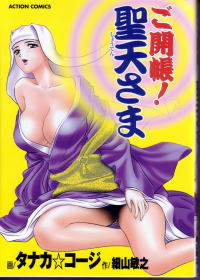

『ご開帳! 聖天(しょうてん)さま』

『ご開帳! 聖天(しょうてん)さま』

画・タナカ☆コージ、作・細山敏之

双葉社、アクションコミックス

2005(平成17)年4月 定価650円

「セックスは美しいもの」と考える妖艶な尼僧の福山美海(みか

い)。臨床心理士の佐田圭一、密教僧の心海(しんかい)らと、秘

仏、秘経、秘法だけではなく、自分の身も心も大全開をして、性

に悩む男女を救っていく。

聖天さまとは大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)の略称で、人

身象頭の双身像であるが、「願い事は必ずかなえる」という霊験

あらたかな神仏である(インドの神ガネーシャに由来)。

現在の日本の密教が「大乗密教」になって、多くの悩んでいる

人々を救って欲しいという願いをこめて、原作をした作品。

上記の作品同様、男性向け月刊漫画誌「M's アクション」(双葉

社)に連載した作品であるので、セックスシーンが多いが、それも

本書の魅力!!

<補> 電子書店パピレスが運営する電子書籍のレンタルサイト「電子貸本Renta!」 http://renta.papy.co.jp/ で、PC、スマートフォン、タブレットのいずれからでも読めるようになりました。 [2014.4.2]

トップページに戻る

第2回 「編集者として」 [2005.6.1]

就職ものの出版社に4年間勤めて編集の仕事をし、独立して編集プロダクションをつくり、単行本の編集を主にしてきました。

ある意味では、どんな本でも作ることができるのですが、多ジャンルにわたると準備に追われてしまい効率が悪いというのが実感です。

企画案や書名、見出し、内容構成(目次)案をつくるときに、「土地勘」を養う必要があり、「労多くして、益少なし」という面があるからです。

現在、成人マンガの単行本化のアシストなどの仕事もしていますが、前回、書きましたように、ライターの仕事にシフトしつつあります。

しかし、本ホームページを「サイコライター(Psycho Writer)」として考えてつくっていたのですが、いろいろとアイデアが浮かび編集者としてもお役に立つのかもしれないと思い始めています。

<手がけた主な本>

宮尾登美子『地に伏して花咲く』シーズ(旺文社系)、後に角川文庫。

久保田一竹『命を染めし一竹辻が花』シーズ、後に一竹工房。

『現代仏教情報大事典』『昭和新纂国訳大蔵経』全48巻の復刻、桜井秀雄『修証義をよむ』名著普及会。

陳舜臣・佐原真・門脇禎二監修『図説検証 原像日本』全5巻、旺文社。

西部邁・加藤尚武対談集『烈々豪々(Let's go!)人生学』理想社

渡辺正雄監修、丸善コミックス、全10巻、丸善(平成6年刊)。

『コミック ダ・ヴィンチ 自然を師とした万能の天才』(作・千田光穂、画・高橋はるまさ)

『コミック ガリレオ 近代科学・この知的冒険』(作・田村慶則、画・瀬口のりお)

『コミック ニュートン 近代科学を築いた知の巨人』(作・犬上博史、画・石田おさむ)

『コミック ダーウィン 世界を揺るがした進化論』(作・田中裕、画・瀬口のりお)

『コミック アインシュタイン 20世紀の扉を開いた相対論』(作・犬上博史、画・山本キクオー)

『コミック ボーア&ハイゼンベルク 量子力学の創始者たち』(作・石川宏、画・中川佳昭)

『コミック カーソン 「沈黙の春」が語る生命への愛』 (作・熊谷智美、画・たまだとしみつ)

『コミック ワトソン&クリック 生命のパズルを解く』(作・長沢宏明・中村雅浩、画・大野史)

『コミック 湯川秀樹&朝永振一郎 二つのノーベル物理学賞』(作・鴇巣直樹、画・麻生はじめ)

『コミック ホーキング 車椅子の天才物理学者』(作・鴇巣直樹、画・岩崎こたろう)

後に、『コミック ホーキングの宇宙論』と改題、朝日新聞社、朝日文庫。

『マンガ 誰にもわかる人間アインシュタインと相対性理論』と改題、講談社、+α文庫。

『マンガ 心が甦る本」』(監修・日経ウェルネス、[作・渋谷和宏]、画・人見恵史)、『マンガ 過労死しない本』(監修・安部眞雄、作・中島トビオ、画・瀬口のりお)、『マンガ 大地震サバイバルマニュアル』(作・岡野公宣、画・秋野裕)、日経BP社

谷沢永一『歴史活眼』、童門冬二『小説山本常朝』、安岡正篤『天地にかなう人間の生き方』、『安岡正篤 人と思想』、寺田一清『石田梅岩に学ぶ』、致知出版社。

及川量正『知ってて知らない大江戸雑学』、双葉社文庫など。

トップページに戻る

第3回 「心の旅人」 [2005.6.6]

大学は理工学部化学科(現理学部、基礎化学科)を卒業。大学4年の卒業まぢかのときに、友だちが自殺して精神的ショックを受ける(その3年後、姉が2番目の子どもを産んだ翌日、出血多量で死んだこともショックであった)。

「人間って何? 自分って何? 人生って何?」と考え始める。

翌年、インドのヨガを初めて戦後の日本に紹介した沖正弘師(『ヨガの楽園』光文社)のヨガ道場へ行ったとき、沖先生から「おまえは、もっと自分の中を見つめよ」と言われる。

この言葉は、「心の旅人」になるきっかけとなった。

ヨガ道場で瞑想行法をし、『般若心経』を知ったことから、その後、禅寺(曹洞宗の総本山総持寺、 臨済宗の鎌倉・円覚寺)へ行き坐禅をする。

総持寺へ一緒に行った数学科の先輩は、その後 出家して修行をし、現在 禅寺の住職になっている(本HP,ナビ10「リンク、リンク、リング」参照)。

大学時代の下沢隆先生と、個人的に師事していた科学史の渡辺正雄先生がクリスチャンだったり、出版社に勤める前に、キリスト教系の私立学校で講師(数学)をしていたことがあり、『聖書』も読む。他に新宗教系の本を読んだり、神道系でもある団体の研修へ行ったこともある。

仕事で仏教書などを編集(一部、ライターとして)していたときに、インド哲学の大家、中村元先生や真言宗智山派の藤井龍心管長、智山講伝所の三神栄昇所長、布施浄慧先生、真言宗豊山派の中川祐俊管長、曹洞宗の梅田信隆管長、桜井秀雄先生、鏡島元隆駒沢大学学長、臨済宗の西村恵信先生や、インド学・チベット学の立川武蔵先生、日本仏教史の末木文美士先生、浄土宗・時宗の大橋俊雄先生などに、対談やインタビューなどの仕事で会えたのは貴重な体験であった(肩書などは当時のママ)。

一昨年、京都の東寺(真言宗)に国宝の両界曼荼羅を見に行く。また、日本三大聖天(しょうてん)の一つの宝山寺(奈良県生駒市、真言律宗)にも23年ぶりにお参りをする。お経『大聖歓喜天使咒法経(だいしょうかんきてんししゅほうきょう)』に出会う。

この二つは、心の新たな大きな転機となる。

慈悲(心)の世界を描いた胎蔵界曼荼羅だけではなく、知恵(現実の物)の世界も描いた金剛界曼荼羅を見たことと、お経を読むことによって、心と物(現実)、慈悲(愛)と知恵、陰と陽、女と男のバランスをとり、調和させるように現実化することが大切であると、あらためて感じさせてくれたからである。

それ以来、現在は「心の旅人」から「心の行者(ぎょうじゃ、行なう人!?)」となり始めている。

本ホームページを作り、自分なりに社会に役立とうと行動をしはじめたのは、その一つである。